- 『オフショア開発の一般化』とは?, 『オフショア開発の一般化』とは?

- オフショア開発はこれまで、受託開発を主事業とするSIer(ITベンダー)が活用していましたが、近年は自社ITサービスを展開する企業はもちろん、非IT企業もオフショア開発の活用が広がっています。このあらゆる企業がオフショア開発に取り組み出した動きが『オフショア開発の一般化』です。

「オフショア開発」とは、システム開発業務などを海外の開発会社や海外子会社に委託することです。開発コストは人件費が占める割合が大きいので、日本国内よりも人件費が安い海外にアウトソースすることで、「コスト削減」を期待することができます。日本企業はこれまで主に中国にアウトソースしていましたが、近年は中国国内の人件費が高騰しており、ベトナムへと新規のオフショア開発は委託先を移しつつあります。

さて、このオフショア開発ですが、これまでは受託開発を主事業とするSIer(ITベンダー)が取り組むもの、と広く認識されていたかもしれません。

ですが、最近は自社サービスを展開するIT企業はもちろん、非IT企業においてもオフショア開発の活用が広がっています。このあらゆる企業がオフショア開発に取り組み出した動きのことを、オフショア開発.comでは『オフショア開発の一般化』と呼んでいます。

オフショア開発の一般化は、オフショア開発を取り巻く状況が、この数年で大きく変化しているのが要因です。そこで今回は、「オフショア開発の一般化」の現状や背景についてお伝えします。

オフショア開発を活用する企業情報からみる現状

本サービス「オフショア開発. com」に寄せられる相談を集計した結果が下記の図です。

IT業からの相談が約48%と最も多い一方で、サービス業や製造業、卸・小売業など、幅広い業界からオフショア開発の相談がきています。また、ITベンダー(SIer)からの相談は約22%、エンドユーザー側の相談が約78%となっています。

オフショア開発は、受託開発を主事業とするSIer(ITベンダー)が取り組むもの、と思われていた方もいるかもしれませんが、むしろ受託開発を事業としていない企業からの相談の方が多くなっています。

相談のあった企業の業種(2023)

- 情報通信・IT(エンドユーザ):26.0%

- 情報通信・IT(SIer):22.1%

- サービス:17.3%

- メーカー:13.5%

- 金融:7.7%

- 不動産:4.8%

- 医療:1.9%

- 卸・小売:3.8%

- 物流:2.9%

相談のあった企業の属性(2023)

- エンドユーザ:67.0%

- ベンダー:33.0%

* 出典:「オフショア開発白書(2023年版)」

オフショア開発の活用形態からみる現状

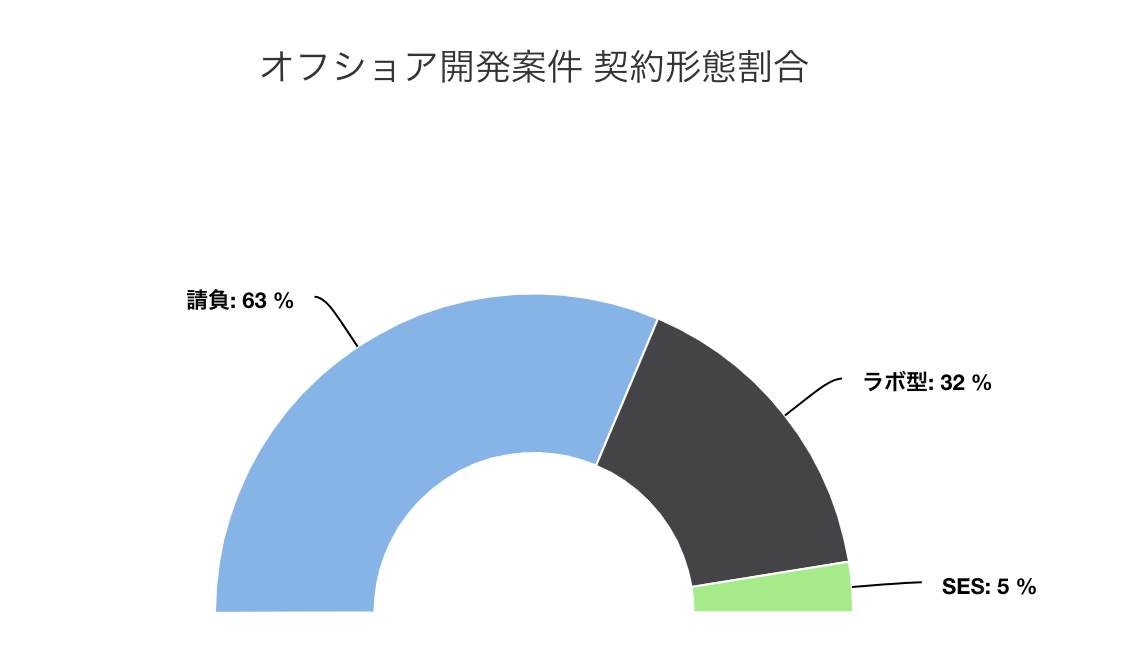

また、オフショア開発の契約形態から見ても、オフショア開発の活用が進んでいることが伺えます。オフショア開発には主に「負契約」と「ラボ契約(ラボ型開発)」という2つの契約形態があります。

詳しくは下記の表にまとめてますので、ご覧いただければと思いますが、請負契約は《成果物に対する契約》で、ラボ契約は《作業要員(人)と期間に対する契約》です。

| 請負契約 | ラボ契約 | |

|---|---|---|

| 概要 | 成果物に対する契約 | 作業要員(人)× 期間 に対する契約 |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

ラボ契約は発注側が担うマネジメントの役割が大きく、うまく発注側でマネジメントできずにプロジェクトが失敗してしまうケースも少なくありません。そのため、オフショア開発を導入していく際には、まずは請負でスタートして徐々にラボ型に移行していくのがセオリーとなってきています。

実はこのラボ契約でのオフショア開発もSIerに限らず、あらゆる企業で活用が広まっています。次の左の図が2021年の契約形態別の割合データ、右の図が2022年のデータですが、ラボ契約でのオフショア活用が拡大していることが分かります。

オフショア開発の導入期(請負)から、継続的な活用期(ラボ)にシフトしつつあり、今後ますますオフショア開発の活用が進んでいくでしょう。

.png)

* 出典:「オフショア開発白書(2023年版)」

オフショア開発の予算からみる現状

ラボ型開発の予算からも、オフショア開発の活用が広がっていることが分かります。以下の左図が2021年のラボ型開発の予算割合データ、右の図が2022年のデータです。

101万円〜200万円の予算は2021年に10%から2022年に32%まで拡大し、201万円〜300万円の予算は2021年に13%から2022年に27%まで拡大しています。

101万円〜200万円は3〜4名程の開発チームが想定されますが、これはスモールスタート期のラボ型開発です。その中の一定数は、請負からのラボ移行という上述のセオリー通りにオフショア開発を推進してきた層も含まれるでしょう。

201万円〜300万円は5名以上の開発チームが想定されます。一般的にオフショア開発では、海外現地の規模が5名を超えるとマネジメントの難易度が格段に上がります。そのため、オフショア開発実績を持つ企業が、オフショア活用を拡大していることが分かります。

.png)

.png)

* 出典:「オフショア開発白書(2023年版)」

オフショア開発の目的の多様化

まずオフショア開発の目的が多様化してきています。以下の表は、オフショア開発を委託する企業に対し、オフショア開発の目的をアンケート調査した結果をまとめたものです。

.png)

「コスト削減」という回答が最も多いですが、それ以外の回答も少なくありません。特に注目すべきは「国内のリソース不足」とそれに関連する課題(開発スピード向上)に関する回答です。

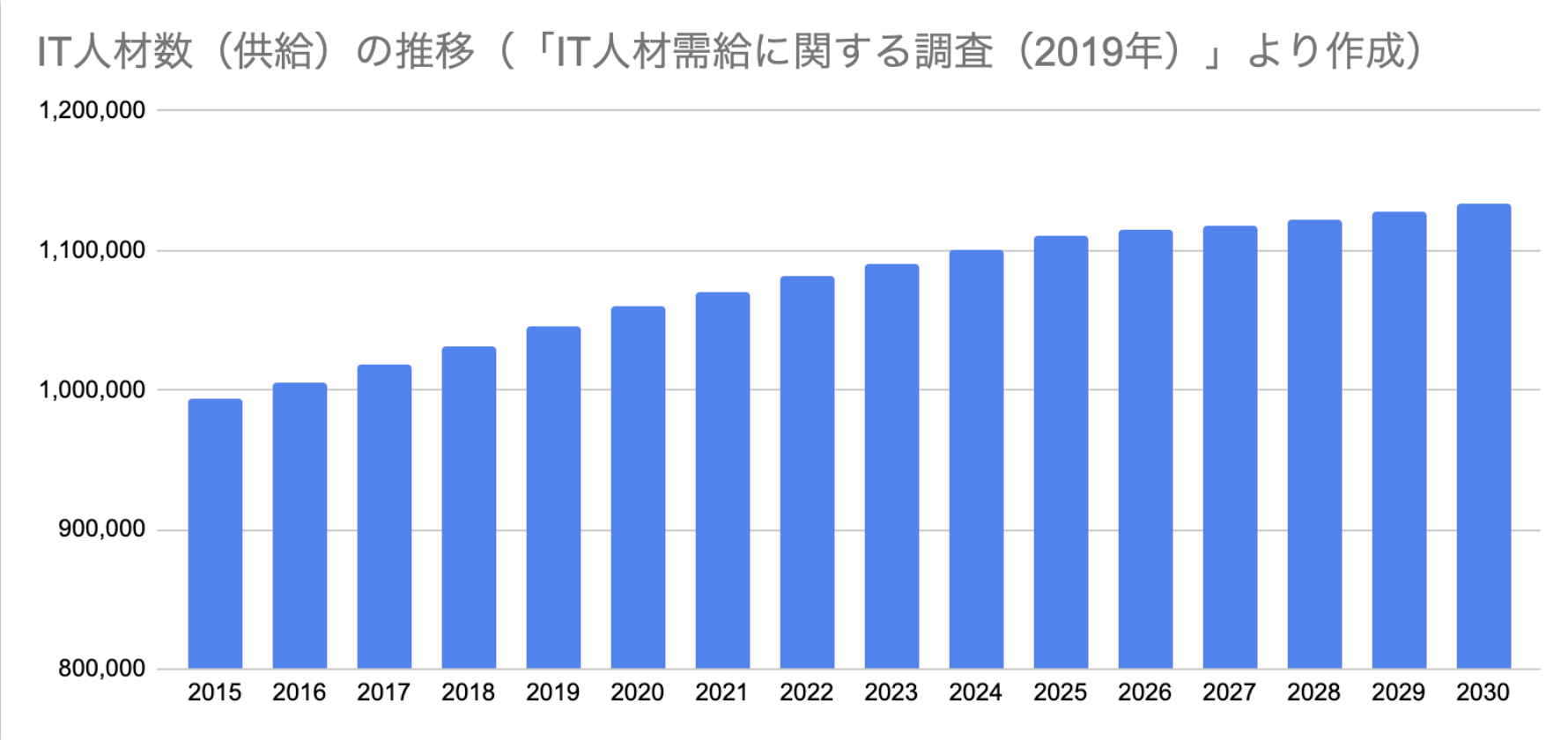

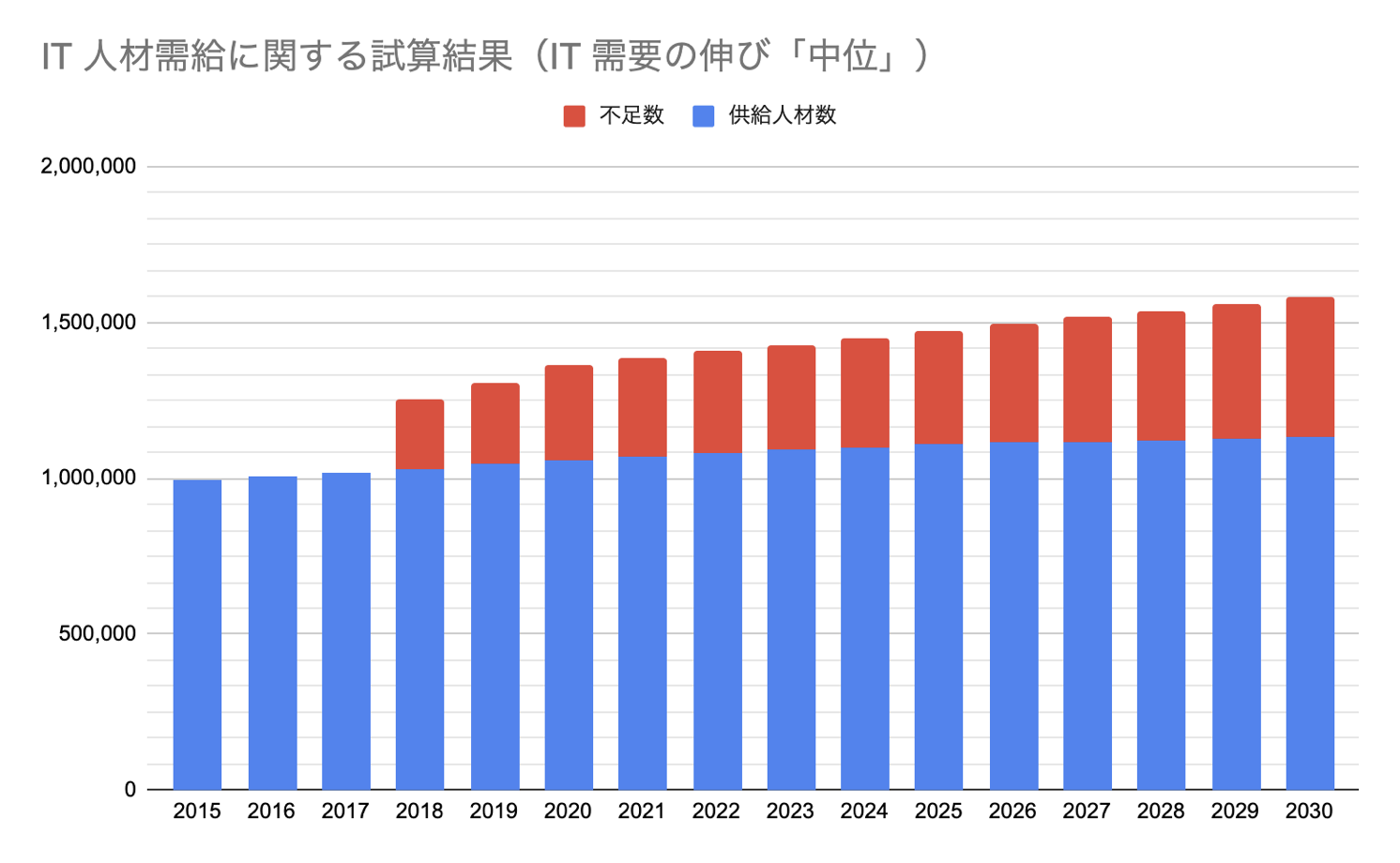

実は、日本国内のIT人材が不足していることが、オフショア開発一般化の大きな背景につながっています。2019年の「IT人材需給に関する調査」(経済産業省・みずほ情報総研株式会社)によると、国内のIT人材は今後も増加していくことが予想されています。

* 出典:「IT人材需給に関する調査」(経済産業省・みずほ情報総研株式会社)」

しかしIT市場の成長に伴い、IT需要も大きいため、需要と供給のギャップが広がってしまっています。2018年の段階で、従来型IT人材は20万人が不足しており、AI・ビッグデータ・IoTといった先端IT人材は2万人が不足し、将来的にもギャップが広がることが見込まれます。

* 出典:「IT人材需給に関する調査」(経済産業省・みずほ情報総研株式会社)」

とはいえ…DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が叫ばれて久しく、また、世界的にIT市場が急成長・急拡大している中、IT人材の確保は日本企業にとって必要不可欠なものです。そこで、国内に限らず、最適なIT人材をグローバルに確保していく動きとして、オフショア開発が広く取り組まれているのです。

オフショア開発先の国の現状

あらゆる企業がオフショア開発の活用を始める一方で、受け入れ側の国の現状を見てみましょう。以下の表は、対日オフショア開発の受け手として主要な6カ国の開発単価をまとめたものです。

| 人月単価 (万円) | プログラマー | シニアエンジニア | ブリッジSE | PM |

|---|---|---|---|---|

| 中国 | 50.01(+20.00%) | 61.79(+18.68%) | 79.29(-6.48%) | 92.14(7.43%) |

| ベトナム | 40.22(+26.75%) | 49.13(+23.20%) | 57.73(+12.44%) | 79.38(+37.00%) |

| フィリピン | 35.83(-1.15%) | 53.33(+7.46%) | 81.25(+14.32%) | 70.83(+7.60%) |

| ミャンマー | 27.47(+12.25%) | 54.16(+42.96%) | 68.33(+40.63%) | 97.50(+55.23%) |

| バングラデッシュ | 44.13(+48.90%) | 46.13(+16.38%) | 90.96(+30.62%) | 58.63(+27.27%) |

| インド | 50.83(+46.41%) | 68.75(+33.34%) | 94.29(+38.72%) | 111.43(+32.81) |

* 括弧内は昨年からの変化率

* 本年よりブリッジSEとPMの集計方法を変更(日本人ブリッジSE・PM単価を除外)

* 出典:「オフショア開発白書(2023年版)」

ご覧の通り、多くの国で職能を問わず開発単価が上昇傾向にあることが分かります。一部、単価が下落しているところも見受けられますが、これらはリソースが豊富になっていることが要因と思われますが、全体的に上昇傾向であることは間違いありません。

長らく日本国内の人件費が伸び悩む一方で、中国やベトナム、インドなど、成長著しいオフショア先の国々では、毎年のように人件費単価が上昇しているため、少しずつオフショア開発でコストメリットを期待することは難しくなっています。

それでは、コストメリットが実現できない以上、オフショア開発は避けるべきなのでしょうか?

国内リソース不足により、オフショア開発は不可逆な流れに

オフショア現地の人件費が上昇していても、オフショア開発は活用が進んでいます。なぜなら、上述の「IT人材需給に関する調査」の内容のとおり、国内でIT人材を確保していくことが限界を迎えつつあるからでしょう。オフショア開発せざるを得ない状況、に近づいているといっても良いかもしれません。

それでは、いったい「いつから」オフショア開発に取り組むべきなのでしょうか?

オフショア開発を成功させるには“ノウハウや経験”が重要です。可能な限り早期に、スモールでも良いので、オフショア開発にトライしてほしいと思います。

オフショア現地においても、中長期的には日本のみならず、グローバルなIT需要の高まりを受けて、優秀なIT人材の獲得競争が激化していくことが予想されます。日本と比べるとジョブホッピングな文化の国も少なくありませんので、そうした文化と相まって、「オフショア開発においても」優秀な人材を確保する難易度が段々上がっていく可能性も考慮する必要があります。なるべく早期に取り組むことで、優位な状況を作っていくことができるかもしれません。

「オフショア開発. com」では、専門コンサルタントにオフショア開発について、無料で相談することができます。「国別の特徴や単価について比較検討したい」「オフショア開発企業の選定方法について聞きたい」…など、さまざまなお悩みやご質問・ご相談にお応えいたします。

また、多数のオフショア開発企業と提携しており、御社にぴったりのオフショア開発企業を無料でご紹介することもできます。ぜひお気軽にお問い合わせください。